La Chine, un rempart contre la montée des extrêmes-droites

par Elisabeth Martens, le 19 juillet 2025

Paradoxe? Retournement de situation? Basculement du monde? La Chine, que l'on pense être une dictature, devient un rempart contre la montée des extrêmes-droites et contre le fascisme latent de nos démocraties, un garde-fou contre la menace d'une troisième guerre mondiale.

80ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale

Ce sont souvent les soldats américains qui tiennent la vedette de la capitulation de l'Allemagne nazie avec le débarquement de Normandie en juin 1944. Trump aime à le rappeler haut et fort dans son délire autoritariste et ploutocratique d'une « America first ». Or la Seconde Guerre mondiale ne fut pas tant gagnée par les Américains que par les Russes qui ont poussé Hitler au suicide et forcé l'Allemagne à abdiquer après la prise de Berlin en mai 1945.

Et se souvient-on encore que c'est la Chine qui, autant que l'URSS, a payé le plus lourd tribut à la Seconde Guerre mondiale en terme de vies humaines avec 20 à 30 millions de morts, soldats et civils, en raison des massacres, des famines et des exactions japonaises ? Chinois et Russes étaient dans « notre camp », le camp des alliés, celui des Américains et des démocraties européennes. C'est de cette manière que la Chine et l'URSS se sont retrouvées aux côtés des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France comme membres fondateurs des Nations unies en 1945.

À l'époque, Chinois et Russes - des « Rouges » ! - avaient rejoint « l'Occident civilisé » pour combattre le nazisme, cette extrême-droite dont l'idéologie politique a incorporé le « racisme biologique », un fascisme barbare et sanguinaire. Retrouvons-nous aujourd'hui la Chine au chevet des démocraties occidentales menacées par un fascisme tout aussi retors ?

Le terrorisme médiatique, un nouveau fascisme

Comment se peut-il que, même pas trente ans après la capitulation de l'Allemagne, du temps de nos « trente glorieuses », apparaissent dans nos magazines bien-pensants des montages photographiques plaçant Mao aux côtés de Hitler ? La comparaison est-elle de mise ? Ce rapprochement est-il pensable ? Nazisme et communisme sont deux idéologies radicalement différentes, à finalités opposées. Comment se peut-il que depuis lors, la normalité occidentale accepte sans discussion, sans réflexion, sans remise en question cette association Mao/Hitler ?

Le plus grand triomphe de la propagande n'est-il pas de faire croire au public qu'il a une vision complète d'un événement alors qu'il ne voit en réalité que ce qui passe à travers un filtre invisible ? Nous vivons dans des démocraties où l'expression se veut libre, mais où on montre ce que l'on veut bien montrer, on dit ce qu'il est séant de dire. Le reste n'existe pas. La production d'informations est contrôlée par les corporations médiatiques motivées par le profit et représentant les intérêts d'une petite élite fortunée. Actuellement, ces médias grand public gagnent de moins en moins d'argent avec le journalisme d'investigation et de plus en plus avec les plateformes numériques. Elles utilisent l'IA pour trier et diffuser des informations sélectionnées. Les « fake news » et la désinformation sont notre pain quotidien.

Le terrorisme médiatique est devenu la forme actuelle, particulièrement perverse, du fascisme. Il s'immisce peu à peu dans l'inconscient collectif des pays « libre-exaministes ». 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, ce ne sont plus les bottes qui claquent sur les pavés de Rome, mais les extrêmes-droites qui surfent sur l'ère de post-vérité et s'élèvent aux quatre coins de l'Europe soutenant l'unilatéralisme et l'hégémonie d'un système obsolète.

Cependant, une chose essentielle distingue notre époque de celle qui initia la Seconde Guerre mondiale : au sein du chaos actuel, les deux tiers du monde sont en train de bâtir les fondations d'une géopolitique multipolaire. Un nouvel ordre émerge, ses contours sont encore flous, mais on peut y déceler qu'il constituera un rempart contre une troisième guerre mondiale. Notre devoir est de le soutenir, même si ce nouvel ordre nous mène en terres inconnues et, pour beaucoup d'entre nous, peu rassurantes, car la Chine tient une place prépondérante dans cet « ailleurs », cet « autrement ». Or, de longue date, notre inconscient collectif a intégré la Chine comme étant le « péril jaune », puis le « communard rouge ». Il va sans dire, la Guerre froide et le Maccarthysme sont passés par là... et la propagande aussi !

La Chine comme moteur des coalitions des pays du Sud

La Chine fait partie des pays fondateurs des BRICS+ qui, actuellement, rassemblent 10 pays émergents et 45% de la population mondiale pour un PIB équivalent à celui du G7 (32% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat ou PPA). Les BRICS+ sont devenus un facteur important de la bascule mondiale qui s’opère sous nos yeux. Ils prônent une interaction fluide entre États ayant des niveaux de puissance différents. La multipolarité montre son efficience au sein du groupe : malgré leur diversité, ils commencent à peser sur les décisions internationales.

D'autres coalitions, de plus en plus nombreuses, s'établissent entre pays du Sud : BRI, APEC, RCEP, ASEAN, BRI, UA, CELAC, etc. La Chine joue un rôle central dans nombre de ces alliances, entre autres, dans le Partenariat régional économique global (RCEP) qui est le plus grand accord de libre-échange au monde en termes de PIB et de population : il représente environ 29% du PIB mondial et 29% de la population mondiale.

Quant à la « Belt and Road Initiative » (BRI), il s'agit d'un projet chinois d'investissement et d'infrastructure à grande échelle dont le réseau couvre désormais plus de 150 pays et organisations internationales. La BRI vise à améliorer les liaisons commerciales par le biais de chemins de fer, de ports et de projets énergétiques.

La Chine est encore activement impliquée dans l'APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation ), l'ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est), et aussi dans l'UA (Union Africaine) et la CELAC (Communauté d'États latino-américains et caraïbes), etc.

Ces alliances entre pays du Sud concernent 5 à 6 milliards de personnes réparties en Asie, en Amérique latine et en Afrique, soit 65% de la population mondiale qui optent pour un système économique plus ouvert, fonctionnant dans des structures moins contraignantes que celles imposées par le G7, mais où les principes du « win-win » et de la non-ingérance dans la politique intérieure des pays partenaires sont respectés.

Trump tempête

Le G7 qui ne représente que 10% de la population mondiales est resté sourd à ces coalitions du Sud. Autrefois dédaigneux, les États-Unis et ses alliés commencent à tendre l'oreille et cherchent à déceler les failles de ce réseau gigantesque. Cela explique le nombre de sanctions que le nouvel occupant de la Maison-Blanche leur a appliqué. Pour Trump, l’Amérique doit rester « maître du monde », coûte que coûte, au niveau économique et géopolitique. Mais il semble qu'il ne soit pas rapide à la détente : si une sanction ne fonctionne pas, il en impose une autre. Ça ne marche pas ? Il recommence, etc. Comme s'il était le chef d'un orchestre qui a déjà déménagé.

Merci à Trump de faire tant de bêtises ! En s'affranchissant de toutes les règles internationales (ONU, OMC, OMS...), il se met en défaut et, avec lui, c'est l'économie américaine qui tremble. Avec son « liberty day », il s'est carrément tiré une balle dans le pied. La Chine est le seul pays à avoir osé lui répondre du tac au tac, en imposant des taxes comparables, jusqu'à l'absurdité des 245% de taxes. Résultat : paralysie du commerce entre les deux géants, ce qui fut beaucoup plus dommageable pour les États-Unis que pour la Chine, car celle-ci dépend moins des États-Unis que l'inverse. Xi Jinping a fait plier Donald Trump : du jamais vu !... et ceci en appliquant sa philosophie du « Wuwei » : agir en utilisant la force de l'adversaire. Xi a utilisé les sanctions imposées par Trump pour accélérer son niveau de développement technologique.

Ce n’était pas la première balle que Trump se tirait dans le pied. Précédemment, c'était avec les puces, les fameux semi-conducteurs indispensables dans tout appareil électronique, surtout ceux utilisés par les banques. Les sanctions imposées par les États-Unis sur l’achat des puces par la Chine n'ont fait qu'accélérer les performances de l'IA chinoise. Huawei a rapidement atteint le niveau de Nvidia et a concurrencé les puces américaines, d'où l'accélération du développement d'un réseau financier indépendant des États-Unis. La structure avait été posée précédemment par la New Development Bank (NDB), une banque alternative à la Banque mondiale et au FMI. Fondée en 2014, la NDB vise la réduction progressive de la dépendance des pays du Sud au dollar américain. Ce réseau financier profite à tous les pays impliqués dans les alliances économiques avec la Chine : BRICS+, RCEP, APEC, etc. Une belle réussite pour le Sud global : merci Donald !

Un sondage IPSOS a récemment montré que pour la première fois la Chine est vue plus favorablement que les États-Unis au niveau mondial. Il faut dire que Trump n'a pas la cotte dans les pays du Sud.

L'Europe vacille

Tandis que le monde est en train de basculer autour du pivot Chine/États-Unis, l'Europe, elle, continue à ronfler, à roter, à ronronner comme si de rien n'était : désinformation totale, déconnexion de nos élites, déni de la part de nos gouvernements.

Cela fait trop longtemps que l'Europe se cache la tête dans le sable. Engoncée dans son complexe de supériorité, elle vit comme la grenouille de Zhuangzi qui, au fond de son puits, s'y trouve fort bien puisque le monde du dehors n'existe pas. Ou n'existe plus... car il fut un temps où notre vieux continent s'intéressait aux contrées lointaines. Les colonies l'ont fait rêver d'un européocentrisme éternel et omnipotent. Depuis lors, elle a décrété que ses valeurs sont des modèles pour tous : l'Europe sait ce qu'est la démocratie, la liberté d'expression, elle défend les droits de l'homme, elle accepte les différences – LGBT+ etc. -. Tout cela, ce sont les valeurs de l'Europe. Ce sont nos valeurs et nous sommes persuadés qu'elles valent pour le reste du monde. Ces œillères l'empêchent de voir ce qui se passe ailleurs. C'est ce qu'on appelle des préjugés et nous en avons plein à propos de la Chine.

L'Europe est incapable de concevoir la Chine comme autre chose qu'une menace pour sa civilisation, ses démocraties, ses acquis sociaux. Les photos truquées de Mao posant à côté de Hitler se sont incrustées à long terme dans notre mémoire collective. Pour nous, la Chine est une dictature, le PCC bafoue les droits de l'homme et la liberté d'expression, l'économie chinoise puisque planifiée manque d'initiatives et de créativité, etc.

Autant de préjugés qui nous bloquent dans nos croyances et nous poussent à emboîter le pas aux États-Unis. Dans son concept stratégique de 2022, l'OTAN décrivait la Chine comme « un défi systémique pour la sécurité euro-américaine ». Elle décide de s'armer jusqu'aux dents pour, dit-on, contrer l'avancée russe en Ukraine. Mais le conflit Russie-Ukraine n'est qu'un premier déchirement, celui du continent eurasiatique qui prépare un affrontement entre les États-Unis et la Chine et ne peut que déboucher sur une troisième guerre mondiale.

Mais en réalité, en quoi la Chine représente-t-elle une menace pour les pays occidentaux ? Depuis 1945, elle n'a envahi qu'un seul pays, le Vietnam, en 1979, lors de représailles qui ont duré 28 jours ; elle n'a établi qu'une seule base militaire officielle hors frontières, à Djibouti, en 2017. La comparaison avec les États-Unis est détonante : depuis 1945, ils ont été impliqués dans de nombreuses interventions militaires, y compris des invasions, dans le monde entier. Parmi les plus marquantes, on peut citer la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, l'invasion de la Grenade, l'invasion du Panama, des frappes aériennes contre les forces serbes de Bosnie en 1995, puis contre la Yougoslavie en 1999, les guerres d'Afghanistan (2001-21) et d'Irak (2003-2011). De plus, ils disposent du plus vaste réseau de bases militaires étrangères au monde : environ 750 bases militaires réparties dans 80 pays dont 300 disposées autour de la Chine.

Quant aux pays européens, ils ne font que bénéficier des investissements chinois, entre autres dans le cadre de la BRI. Sur les 44 pays d'Europe, 29 ont adhéré à la BRI et deux tiers des pays européens ont signé un protocole d'accord avec la Chine pour le commerce et le développement (sauf l'Italie qui s'est retirée de la BRI en décembre 2023). Sur les 32 États membres de l'OTAN, douze ont conclu un accord avec la Chine pour participer à la BRI ou d'autres grands projets initiés par la Chine. Le fait que ces pays surfent sur le boom économique chinois montre qu'ils font confiance à l'économie chinoise.

Un autre fait marque un prudent retour de l'Union européenne vers la Chine : en mars 2024, elle a levé les sanctions contre les parlementaires chinois et s'est discrètement remise à la table de négociations. Va-t-elle finalement apprendre à établir des partenariats d'égal à égal, commercer en respectant la non-ingérence dans les politiques nationales de ses partenaires ? L'Europe se trouve devant des questions essentielles : veut-elle rester atlantiste « par défaut » et s'engager dans une nouvelle guerre mondiale aux côtés des États-Unis ? Ou veut-elle défendre les valeurs de l'ONU, renforcer le dialogue entre les peuples, le multilatéralisme ? Elle vacille encore.

L'Europe se doit de défendre la Chine et les coalitions des pays du sud

Un préjugé tenace sur la Chine, c'est que depuis que Deng a parlé d'un chat gris, elle aurait basculé dans un capitalisme débridé. Or, il n'en est rien, la Chine utilise le capitalisme en vue de développer une politique sociale. La stabilité de l'appareil politique lui permet de faire des projets à long terme, des projets sociétaux et environnementaux décidés et menés par le PCC. Ce Parti unique compte 95 millions de membres et contrôle le marché chinois. Il a la mainmise sur les entreprises publiques et privées, et sur les banques, ce qui est essentiel pour donner à l'économie la direction choisie. Si ces entités, quelle qu'elles soient, vont à l'encontre des projets du PCC, elles sont rapidement « mises au rancard ». En ce sens, la Chine est très centralisée.

Paradoxalement, elle est aussi très décentralisée : les provinces, les régions, les municipalités agissent de manière autonome. Elles laissent libre cours à la concurrence entre leurs entreprises au sein de leur zone administrative, tout en respectant la direction générale donnée par le PCC. C'est grâce à cette concurrence entrepreneuriale qu'une province peut devenir « numéro Un » de la voiture électrique (ex. du Guangdong), une autre le deviendra pour la construction d'éoliennes (ex. du Jiangsu), une autre pour l'IA (ex. de Pékin et de Shenzhen), etc. Leurs bénéfices ne reviennent que très partiellement dans le portefeuille des actionnaires, car une directive nationale oblige le transvasement des richesses des provinces les plus développées vers les plus démunies (ex. vers le Gansu, Guizhou, Yunnan, Xizang-Tibet, etc.). C'est ainsi qu'il y a redistribution des biens à l'ensemble de la société chinoise. Voilà une tout autre manière d'envisager le capitalisme : en Chine, il est mis au profit de tous grâce au contrôle de l’État.

En ce qui concerne l'écologie, nos préjugés persistent également. Nous avons en tête que la Chine est « le pays le plus pollué et polluant du monde », alors qu'elle est un des pays les plus avancés au niveau de l'écologie. Depuis une dizaine d'années, elle démontre que les moyens technologiques existent pour maintenir le réchauffement de la planète sous la barre fatidique des 1,5°. Mais dans quel système politique ? Nos sociétés peuvent-elles être organisées de manière durable au sein d'un système capitaliste où domine le marché libéral ?

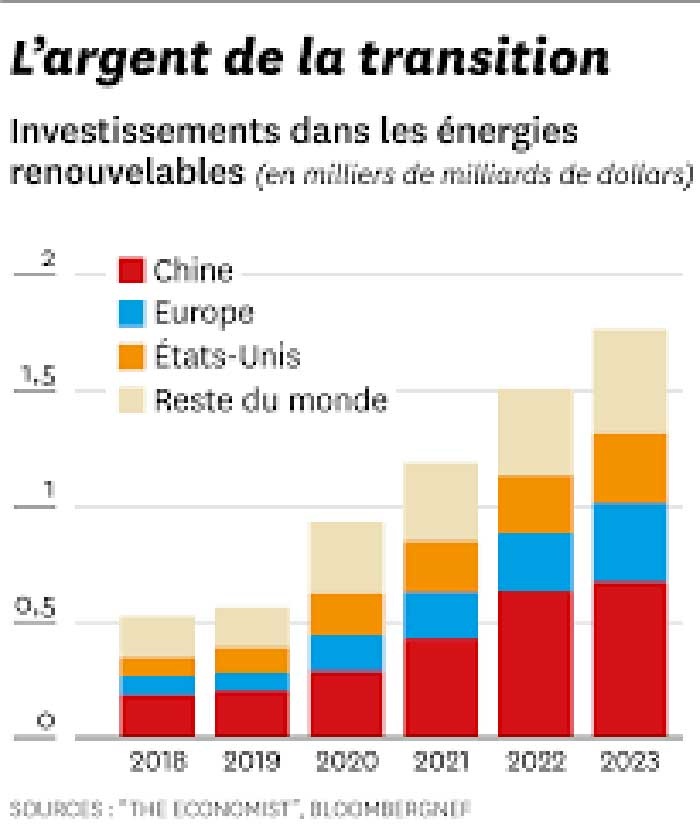

Les directives du PCC vont dans le sens d'une stratégie d'économie écologique qui s'avère payante : la Chine a atteint son pic d'émissions de CO₂ en 2024, six ans avant son objectif officiel de 2030. En 2025, le pays est entré dans une phase de décarbonisation confirmée, le solaire et l'éolien représentent à présent 40% de la production électrique totale du pays. Le tournant est historique. En 2024, 64% des nouvelles capacités en énergies renouvelables installées dans le monde l'ont été en Chine, pour 20% aux États-Unis et l'Union Européenne réunis. De plus, 87% des nouvelles centrales solaires, éoliennes et hydroélectriques dans les pays en développement sont financées ou construites par la Chine et 60% des investissements totaux dans les énergies renouvelables du Sud global viennent de Pékin.

Que la Chine maintienne sa politique économique, sociale et écologique, et elle devient le garde-fou indispensable contre un ordre mondial prédateur, notre système néolibéral. Elle est en passe de devenir un rempart contre l'érosion du multilatéralisme et de la souveraineté nationale.

La position ferme de la Chine face aux États-Unis établit un précédent qui permet à d'autres pays du Sud de résister aux pressions unilatérales étasuniennes. Si la Chine cédait, ce serait une transformation radicale du paysage géopolitique, car la Maison-Blanche démontrerait qu'elle peut encore dicter ses conditions, même aux grandes puissances. Or la règle du plus fort ne peut plus prévaloir sur le droit international.

C'est la raison pour laquelle l'Europe ne peut plus tergiverser, elle se doit d'accepter le changement et de choisir les alliances du Sud défendues par Pékin, elle se doit d'aider le monde à basculer du côté de la solidarité, du respect mutuel, du dialogue, elle se doit de se tourner vers les valeurs de l'ONU.