Les enfants-moines du Tibet

par Elisabeth Martens et Jean-Paul Desimpelaere, le 7 juin 2009

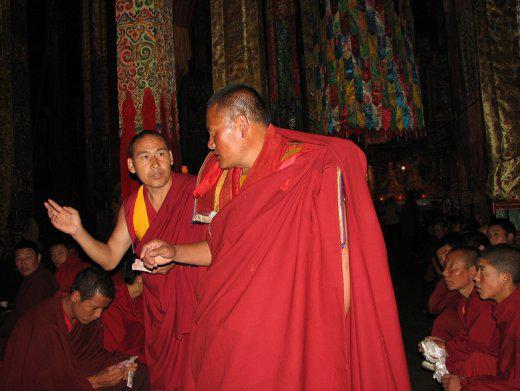

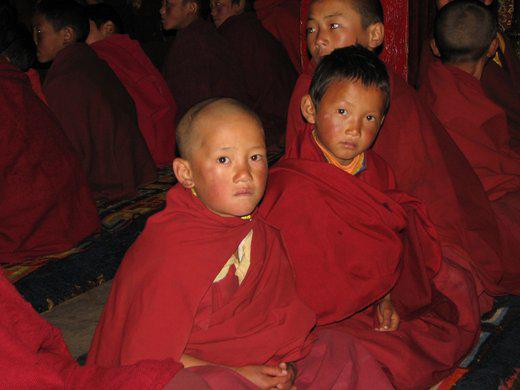

Pour le gouvernement chinois, la raison principale d’interdire la présence d’enfants mineurs dans les monastères est claire et pertinente : leur éducation minimale n’est pas assurée. Leur entrée au monastère n'est légale qu'après les neuf années d'enseignement obligatoire. Pourtant, aujourd'hui encore, les jeunes enfants courent par dizaines dans les monastères tibétains.

Dans les monastères du bouddhisme tibétain, les enfants doivent obéir à la relation maître-disciple, bien que celle-ci ne soit pas propre au bouddhisme tibétain, ni même au bouddhisme en général. Elle est naturellement présente dans la transmission d’un enseignement, quel qu’il soit ; elle existe aussi entre un cordonnier et son apprenti. En Occident, on l’encense beaucoup, sans doute parce que dans nos pays, on la dit en voie de disparition.

Ce qu’elle a de particulier dans le bouddhisme tibétain, c’est que traditionnellement (ce n’est plus le cas) une famille qui voulait faire entrer un enfant au monastère devait l’introduire via un tuteur qui deviendrait son maître attitré. Celui-ci devait agréer son nouveau disciple auprès de l’autorité principale du monastère (le rinpoché). D’une part, cela confirmait la hiérarchie au sein du clergé (pour accéder au rinpoché, il fallait gravir les échelons de la hiérarchie monacale) ; d’autre part, la famille devait verser un droit d’entrée au monastère, qui variait selon le rang du tuteur et selon la célébrité du monastère.

Automatiquement, les familles les plus défavorisées devaient se contenter d’un lama de moindre qualification en guise de tuteur. Dans ce cas, l’enfant ne pouvait pas espérer recevoir un quelconque enseignement, et il devrait se contenter d’une vie médiocre. Cela le reléguait dès le plus jeune âge (les enfants pouvaient être placés au monastère dès l’âge de cinq ans) parmi les moines-serfs, ceux qui exécutaient les tâches les plus ingrates.

Dès que démarrait la relation maître-disciple, l’enfant devenait le serviteur de son tuteur. « Serviteur » doit se comprendre dans tous les sens du terme, c’est-à-dire qu’il lui cire les chaussures et lave son linge, mais très souvent l’enfant servait aussi à assouvir les besoins sexuels du maître. Il se pouvait qu’un lama qui se retrouvait sans « serviteur » et qui éprouvait le besoin d’en avoir un, se mette lui-même à la recherche d’un novice « à former ».

Même dans ce cas, la famille devait payer des droits d’entrée au monastère. Les droits d’entrée se payaient en nature (une certaine quantité d’orge par an), ou en espèce (autant de taëls d’argent) pour les familles plus fortunées.

Socialement et politiquement, la relation maître-disciple a servi à stabiliser le Tibet en permettant à l’élite cléricale et laïque de conserver son pouvoir et ses richesses tout au long de l’histoire du bouddhisme (du 10ème au 20ème siècle). On peut rappeler ici que le haut clergé était principalement composé de fils de « bonnes familles » ; aussi les propriétés foncières et leurs biens (immobiliers, serfs et cheptel) sont restés entre les mains des mêmes grandes familles.

Ces dernières formaient l’aristocratie tibétaine et composent actuellement la majeure partie de la communauté tibétaine en exil. Individuellement et spirituellement, la relation maître-disciple offrait tous les avantages pour une excellente transmission de l’enseignement bouddhique, bien que toujours avec le bémol du « lavage de cerveau » auquel l’enfant était forcément soumis. Bémol qui, dans le cadre du bouddhisme tibétain, devenait double bémol, puisque pour que se transmette l’enseignement, le disciple devait en quelque sorte « devenir » son maître, s’y identifier totalement et se soumettre à un lien fusionnel.

Évidemment, le bon déroulement de la transmission dépendait du maître : la relation maître-disciple, qui plaçait l’enfant en complète dépendance de son tuteur, pouvait aussi bien donner lieu à l’illumination nirvanique qu’à un désastre. Dans ce dernier cas, l’enfant tentait de s’enfuir (il était rattrapé rapidement), ou il devenait lui-même un maître désastreux, haineux, vicieux, etc. Un tel système a certainement contribué à augmenter la cruauté de certains lamas qui jouissaient impunément de l’effet hypnotique que leur autorité provoquait sur les plus jeunes et sur la population.

Dans l’ancien Tibet, et ce du 10ème siècle jusqu’au 20ème siècle, la « règle de bienséance » voulait qu’au moins un enfant par famille « élargie » (incluant les oncles et se comptant sur deux générations) soit envoyé au monastère.

C’est pourquoi durant le millénaire de suprématie cléricale, le nombre de lamas avoisinait le quart de la population mâle, ce qui est évidemment énorme et peu compréhensible du point de vue purement biologique de la sélection naturelle : comment une telle perte énergétique pouvait-elle contribuer au développement du Tibet ? C’était impossible, tout simplement ; on est même en droit de se demander comment l’institution bouddhiste n’a pas provoqué l’extinction pure et simple des populations tibétaines… est-ce parce qu’elles se sont croisées avec d’autres peuples voisins moins soumis à l’autorité cléricale du bouddhisme ?

A l’époque, les raisons d’envoyer des enfants si jeunes au monastère étaient multiples. A un âge aussi jeune (dès cinq ans), on ne peut évidemment pas parler d’une « vocation ». Certaines familles très pauvres ne savaient pas faire autrement, et « se débarrassaient » d’une bouche en trop à nourrir. Cela concernait surtout les filles, mais aussi les garçons des familles les plus démunies ; ces enfants écopaient automatiquement du statut le plus bas dans les monastères (serfs ou même esclaves que les monastères s’échangeaient ou se vendaient entre eux). Pour d’autres familles qui avaient déjà plusieurs fils, l’envoi du petit dernier au monastère « allait de soi » du fait que la main d’œuvre aux champs était suffisante.

Et puis, il y avait bien entendu, le côté « bonus karmique » qui poussaient les familles à envoyer au moins un fils dans les ordres, comme chez nous autrefois, il fallait avoir au moins un curé dans la famille pour s’assurer une place correcte au paradis. C’est principalement cette dernière raison qui pousse encore maintenant les familles tibétaines à envoyer un fils au monastère. Toutefois, depuis la séparation consommée entre la religion et la politique (« le spirituel et le temporel » est le vocabulaire adéquat lorsqu’il s’agit du Tibet !), la proportion de lamas a atteint un niveau comparable à celui des autres pays du Sud-est asiatique : environ 4% de la population totale... nette amélioration par rapport aux 25% de la population mâle sous l’ancien régime !

Ce qui a aussi contribué à baisser fortement la proportion de lamas, c’est une loi chinoise qui interdit aux monastères tibétains d’accepter des enfants de moins de 16 ans. Bien qu’il s’agit de vocations encore précoces, acceptons les telles. Si cette loi semble suivie dans les « grands monastères » (ceux de Lhassa, de Xigazé, de Qamdo, etc. qui sont la vitrine du bouddhisme au Tibet), il est clair que ce n’est pas le cas pour des monastères plus petits et plus reculés.

Situés à l’intérieur des terres, donc à l’écart des ruées touristiques, les autorités ferment les yeux, et les familles dirigent leurs enfants vers ces monastères là. La famille reste encore maintenant redevable de l’entretien de leur fils-moine, même si la relation maître-disciple n’est pas aussi drastique qu’avant.

Elle doit payer pour son entretien, sa nourriture, son éducation, parfois aussi pour la construction d’une habitation. Mais en fait, comme pour beaucoup de choses au Tibet, il n’y a aucune règle, ni même de généralités.

La situation peut même se retourner complètement. Par exemple, si des lamas vivent dans un monastère inséré dans un circuit commercial, ils peuvent gagner de l’argent et en envoyer à leur famille lorsque celle-ci est dans le besoin. Le monastère de Ganden, situé à l’extérieur de Lhassa dans un endroit assez difficile d’accès, a organisé récemment une navette de bus payante pour les touristes venant de Lhassa.

Le commerce semble bien fonctionner et les lamas de Ganden ont l’occasion de s’acheter caméras digitales, lunettes solaires dernier modèle, gsm, etc. et d’alléger les fins de mois difficiles de leurs parents. Même topo pour les lamas d’autres monastères, comme celui de Sershu, qui a récemment ouvert une hôtellerie pour accueillir un « tourisme spirituel ». Inutile de préciser que l’hôtellerie est fréquentée surtout par des Occidentaux… qui ont des sous ! Par ailleurs, dans certains monastères ou temples où affluent les touristes, comme celui du Johkang situé en plein cœur de Lhassa, les lamas reçoivent un salaire du gouvernement local pour faire « tourner la baraque ».

Cela indique la volonté du gouvernement local de faire diminuer les dons des fidèles tibétains (qui, « moralement », ne peuvent pas sortir d’un monastère ou d’un temple sans avoir laissé quelques billets aux pieds des statues dorées), estimant que les Tibétains ont mieux à faire de leur argent. N’oublions pas que la R.A. du Tibet est une des régions économiquement « à la traîne » par rapport au reste de la Chine.

La raison principale d’interdire la présence d’enfants mineurs dans les monastères est claire et pertinente : leur éducation minimale n’est pas assurée. La plupart des monastères de campagne, rudimentaires pour ne pas dire pauvres, ne peuvent pas se permettre d’organiser un enseignement privé. Or c’est justement dans ceux-là qu’on observe le plus grand pourcentage de moinillons. Il est fort à craindre que ces enfants resteront analphabètes ; même s’ils seront capables de réciter des sutras et des mantras et de reconnaître les écrits sacrés, ils ne bénéficieront sans doute pas d’autres formes d’éducation.

Comme dans l’ancien régime tibétain, ces enfants devront effectuer les tâches les plus ingrates au sein de la communauté monacale. D’autres monastères, parmi les mieux lotis, organisent un enseignement privé, mais « à la bouddhiste » : uniquement le niveau élémentaire (lire, écrire, calculer) auquel sont ajoutés de nombreux cours concernant le bouddhisme tibétain (textes sacrés, récitation, méditation, argumentation, histoire du bouddhisme, etc.). D’après le gouvernement chinois, cet enseignement n’est pas suffisant et, par ailleurs, on voit mal la Chine accepter un double réseau d’enseignement (d’État et libre).

Aussi la Chine voudrait-elle obliger les enfants–moines à aller à l’école comme tous les autres enfants chinois ; or comme il existe déjà cette loi interdisant les monastères d’accepter des enfants mineurs, le gouvernement se trouve face à une contradiction flagrante et non encore résolue. Mais tout cela est actuellement en pleine évolution et change rapidement.

Depuis la fin des années quatre-vingt, le gouvernement de la R.A. du Tibet s’efforce d’élever le niveau d’éducation des Tibétains, ceci aussi bien dans le but de préserver la culture tibétaine (dont la religion), que dans un but économique. La population tibétaine, essentiellement rurale, a des difficultés à concevoir l’importance de l’éducation. Pourtant, le développement actuel du Tibet dépend essentiellement de la prise de conscience par les jeunes Tibétains que dans un avenir proche ils devront devenir de plus en plus autonomes vis-à-vis de la Chine.

Le Tibet possède un héritage culturel énorme et peut organiser un tourisme doux (qui ne devienne pas massif ni envahissant) ; par ailleurs il dispose des technologies et des ingénieurs chinois pour développer leur propre agriculture et des industries locales. Le réseau d’éducation, du niveau primaire au niveau supérieur, est de plus en plus dirigé vers les jeunes Tibétains, et l’enseignement se donne essentiellement en tibétain, bien que comme toutes les autres minorités nationales, les Tibétains doivent aussi apprendre le chinois.

Je veux dire par là qu’il est vraiment dommage de voir encore autant de jeunes enfants-moines jouer des coudes et s‘esclaffer à la moindre occasion dans les grandes salles de prière des monastères. A une de nos conférences une dame me rétorquait à ce sujet : « vous analysez cette situation avec vos yeux d’occidentale choquée de voir des enfants dans les monastères. Mais pour les Tibétains cela n’a rien de choquant ».

La tradition a rarement quelque chose de choquant pour celui qui s’y trouve, mais avec du recul, on peut se demander s’il n’est pas choquant que certains enfants aient accès à l’enseignement, de manière presque « normale » (comme chez nous), et d’autres pas du tout. Lorsque la censure est opérée par une religion, je trouve cela d’autant plus pernicieux, parce que ce que l’on met dans la tête de l’enfant y est inscrit à demeure. Notre fameuse « liberté de pensée et d’expression » ne dépend-elle pas, entre autres, du niveau d’éducation ?

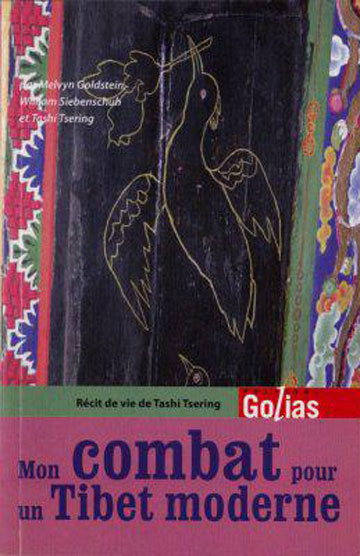

Pour conclure, je voudrais transcrire un passage du livre autobiographique de Tashi Tsering (rédigé en collaboration avec Goldstein, édité par East Gate Book en 1997, bientôt disponible en français). Engagé à plein cœur dans le développement de l’enseignement au Tibet, il termine son livre en disant ceci : "Je ne désire absolument pas revenir à une situation qui ressemble de près ou de loin à l’ancienne société tibétaine, théocratique et féodale, mais je pense aussi que le prix à payer pour le changement et la modernisation ne doit être la perte de notre langue et de notre culture.

La Révolution culturelle m’a appris leur immense valeur. Aussi, tout en réservant sincèrement un accueil favorable à la marche du Tibet vers la modernité, je crois que nous, Tibétains, nous devons nous battre pour garantir le maintien de notre héritage linguistique et culturel. L’éducation est, à mon avis, la clé pour atteindre ces objectifs."