Comment on transforme l’ancien SS Heinrich Harrer, « confident et professeur » du Dalaï Lama, en apôtre des droits de l’homme.

Au sujet de la non-traduction de "Sept ans d’aventures au Tibet"

par Marie-Ange Patrizio, traductrice, le 2 avril 2015

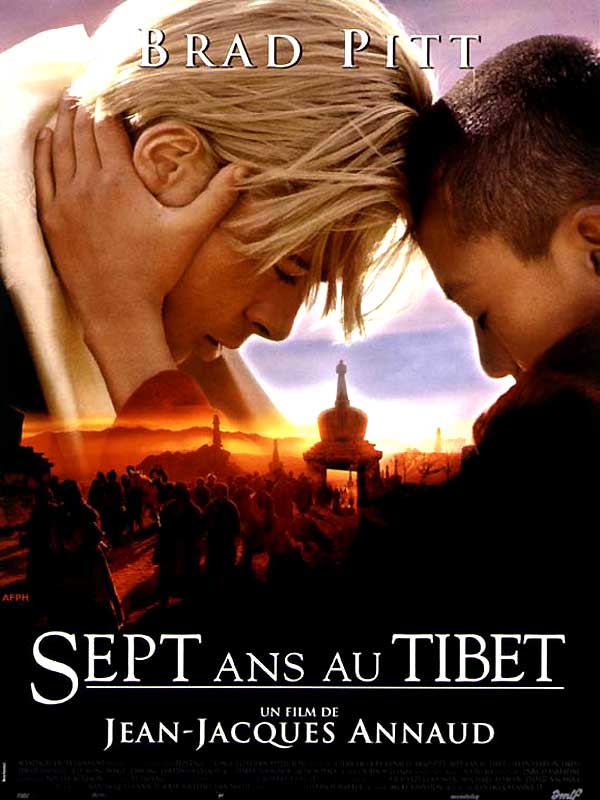

Comment faire du récit d’un alpiniste autrichien ancien membre de la SS un manuel pour « la défense des peuples opprimés » destiné à redorer le blason des partisans du féodalisme tibétain ? En faisant traduire son récit Sept ans au Tibet (dont JJ Annaud a tiré le film Sept ans au Tibet) sans s’encombrer de scrupules sur la rigueur éditoriale et l’honnêteté à l’égard du lecteur. Et sans lésiner sur les moyens : on supprime non pas quelques mots ou quelques phrases, mais des paragraphes, des pages et, si besoin, des chapitres entiers. La place libérée permettant aussi d’intervenir à l’aise pour modifier (en tous sens) et compléter comme on veut le texte restant.

Comment s’en aperçoit-on ? Par exemple, en faisant une traduction ; au moment de reporter dans le texte qu’on travaille les citations extraites de livres étrangers publiés (et connus) dans la langue d’arrivée. Quand on ne trouve pas ces extraits : parce qu’ils n’y sont plus.

C’est ce qui m’est arrivé en travaillant la bibliographie de La non-violence. Une histoire démystifiée de Domenico Losurdo, que je traduisais pour les Editions Delga. Dans le chapitre 8 -De Gandhi au Dalaï Lama ?- l’auteur cite notamment le livre Sieben Jahre in Tibet (7 ans au Tibet) de Heinrich Harrer. Traduit en de nombreuses langues -« cinquante » d’après son éditeur français- le récit avait été publié chez Arthaud sous le titre 7 ans d’aventures au Tibet. Mais d’assez nombreux passages cités dans La non-violence s’avéraient introuvables dans cette version… Pour faciliter ma recherche D. Losurdo m’envoya la version italienne, dont il garantissait la conformité avec l’original allemand sur lequel il avait aussi travaillé.

La comparaison mot à mot mit alors en évidence dans le texte français, et indépendamment de questions de style, une gamme d’interventions -pas seulement des suppressions- rendant difficile l’utilisation de cette version. Décision de l’éditeur (germanophone) de La non-violence : je traduirai les extraits cités à partir de la version italienne du livre de Harrer, et il contrôlera la conformité de toutes les citations avec l’original allemand.

Une fois La non-violence traduite et publiée, il était intéressant de revenir sur les modifications rencontrées chez Arthaud et leur contexte ; qui vont nous conduire au-delà de quelques arrangements éditoriaux (et) hexagonaux. Dans la propagande éditoriale de masse.

Précisions préliminaires : dans 7 ans d’aventures au Tibet aucune mention de l’éditeur ne vient avertir que le texte est « revu et augmenté » (ou diminué) par rapport à l’original ; et si rien n’indique que l’auteur, Heinrich Harrer (mort en 2006), n’a pas participé ou donné son accord pour ces modifications au cours des éditions successives, rien non plus n’indique qu’il l’a fait. La valeur littéraire de la version d’Henri Daussy, écrite dans un style très vivant, n’est pas en cause ici ; et, avec un mot ajouté dans le titre, la traduction entre dans la ligne éditoriale de la collection dans laquelle elle va être publiée : « Les clefs de l’aventure »…

Les premières pages du récit original -où l’auteur résumait sa vie avant son arrivée en Inde « à la fin du mois d’août 1939 »- ont été supprimées au profit d’un Avertissement de l’éditeur (Fr, 7) : « un livre mythique qui relate un tournant décisif dans la vie et la carrière d’Heinrich Harrer» : «inscrit dès 1933 dans une association sportive dépendant [sic] des SA autrichiens […] avant d’adhérer aux SS en avril 1938 », Harrer « s’attaque à la chaîne himalayenne […] en vain », il est ensuite arrêté par les Anglais en Inde au début de la guerre. Par son évasion « et enfin, et surtout, par sa découverte du Tibet, va naître un nouvel Harrer […]. Au fil de cette épuisante marche à travers les hauts plateaux tibétains puis de sa rencontre avec ce peuple d’exception et de son chef religieux […] le jeune homme, régénéré , trouve bientôt sa voie : celle de la défense des peuples opprimés », ici par la Chine communiste qui a « envahi » le Tibet.

On était averti.

Quand c’est Domenico Losurdo qui cite Harrer (Losurdo, p. 234 sqq.), de quel mythe est-il question ?

La non-violence à l’égard de toute forme de vie serait une tradition présente au Tibet depuis des siècles ; si bien que, écrit Harrer

« L’existence sur terre n’a pas une grande valeur », « la mort ne fait pas peur » (Al. 242) ; et « après avoir séjourné un peu dans le pays, il n’est plus possible à quelqu’un de tuer une mouche sans réfléchir. Moi-même, en présence d’un Tibétain, je n’aurais jamais osé écraser un insecte pour la seule raison qu’il m’agaçait » (Al. 243). Supprimé dans environ 4 pages à Fr p. 171 (on remarquera tout au long de la comparaison la différence de pages entre les deux éditions, non imputable à des seules questions de numéro de police).

« De ce principe [respect de toute forme de vie] découle le fait qu’au Tibet la peine de mort n’existe pas. L’homicide est considéré comme le crime le plus atroce, et les assassins ne sont que fouettés et enchaînés avec des chaînes en fer aux chevilles. Il est vrai aussi que la fustigation est parfois plus inhumaine que la peine de mort, selon la façon dont la punition va à son terme. La victime meurt souvent dans des douleurs atroces après que le châtiment a été infligé, mais les préceptes religieux n’ont pas été rompus (Al, 244).

« Quand des pillards ou des bandits sont capturés ils sont généralement condamnés à l’amputation d’une main ou d’un pied. Je fus effaré de voir comment étaient stérilisées les plaies qui avaient été infligées. Le membre était immergé dans le beurre bouillant où on le laissait un peu. […] A Lhassa de telles formes barbares de punitions sont désormais interrompues. […]

« Les punitions pour les délits politiques sont très sévères. Les gens parlent encore des moines de Tengyeling qui quarante ans plus tôt avaient tenté de se mettre d’accord avec les Chinois. Leur monastère fut démoli et leurs noms frappés d’infamie pour toujours ». […]

« Au Tibet les tribunaux organisés n’existent pas. les enquêtes sont généralement confiées à deux ou trois personnes appartenant à l’aristocratie mais la corruption est malheureusement très fréquente : rares sont les nobles qui jouissent d’une réputation d’intégrité morale » etc. (Al. 245).

« On me parla d’un homme qui avait volé une lampe dorée au beurre d’un temple de Kyirong. Il fut déclaré coupable du délit, et ce que nous aurions nous considéré comme une sentence inhumaine fut appliquée. On lui coupa publiquement les mains, et son corps mutilé mais toujours vivant fut enveloppé dans une peau de yak mouillée. On laissa la peau sécher et il fut jeté dans un précipice » (Al 103). Supprimé avec à peu près toute une page, Fr 75.

On trouvait dans la même page l’épisode de la peine (cent coups de fouet) infligée à une religieuse et à un moine qui avaient, ensemble, enfreint la règle de célibat imposée par leur secte : «la religieuse [sic] avait habité avec le moine et eu un fils de lui, qu’elle avait tué à peine né » ; la population était intervenue pour faire réduire la peine, mais l’ancien SS avait commenté la fustigation -à laquelle il avait assisté- en disant « [avoir] pensé que la peine n’avait pas été assez sévère ». (Al 248) Supprimé dans la page 75.

Comme de nombreux autres faits « inhumains » sont quand même conservés dans le récit français, la phrase présentant les Tibétains comme «le peuple le plus pacifique de la terre» (Al, 243) est supprimée (Fr 285) peut-être pour sauvegarder un peu de cohérence.

D’autres interventions plus discrètes n’en sont pas moins radicales : quand Harrer rapporte la « conjuration des moines de Sera en 1947 », qu’il qualifie de « petite guerre civile [car] les révolutions militaires n’étaient pas inconnues dans l’histoire de Lhassa » (Al, 295), It 317 la version française conclut au contraire : « C’était la première fois que pareil incident se produisait dans la capitale et l’émotion des Lhassapa était à son comble » (Fr 203).

Discrétion aussi sur le pouvoir des religieux : « La vie des gens est régulée par la volonté divine, dont les seuls interprètes sont les lamas » (Al, 242) Supprimé,

et «le pouvoir illimité de la hiérarchie [ecclésiastique] » (Al, 197) est traduit par : « A Lhassa le pouvoir ne badine pas et il sait imposer ses décisions par la force si la persuasion ne suffit pas » (Fr 139).

«Les femmes ne savent encore rien de l’émancipation et de l’égalité des droits, et je crois qu’elles sont heureuses de la vie qu’elles mènent ». Eliminé au passage, dans la même page.

La description de l’arbitraire exercé par l’armée (contrôlée par le pouvoir monastique) : « les soldats ont le droit de réquisitionner ce qu’ils veulent » (Al, 154) est restituée sur un ton plus léger : « l’armée a, dit-on, la main leste et les réquisitions sont mal vues » (Fr 103)

Harrer décrit les sanctions infligées, sur ordre des moines, à ceux qui ne respectent pas les interdits religieux pendant les périodes de festivité : «il est arrivé plus d’une fois que quelqu’un meure sous la flagellation rigoureuse, la peine habituelle » (Al, 203) devient « une généreuse bastonnade et une amende largement calculée. Il arrive même qu’un contrevenant reste sur le carreau » (Fr 145).

L’ampleur de la résistance cléricale décrite initialement par Harrer : « Le gouvernement tibétain avait prié un enseignant anglais d’installer à Lhassa une école selon le modèle européen, en lui offrant un contrat pluriannuel. Après six mois, écœuré par l’opposition des moines, il avait quitté le pays » (Al. 195) est nuancée par une petite inversion : « Ainsi à plusieurs reprises on nous conte l’histoire d’un instituteur anglais qui avait sollicité du gouvernement tibétain l’autorisation d’ouvrir une école à Lhassa. En possession d’un contrat en bonne et due forme il s’apprêtait à passer à la réalisation de ses projets, lorsque la sourde opposition du clergé l’obligea à y renoncer : six mois plus tard, dégoûté, il repassait la frontière » (Fr 138). Si c’est lui qui avait voulu y aller, il ne pouvait s’en prendre qu’à lui-même.

Le « paradis » que les deux alpinistes avaient « beaucoup de tristesse de quitter (…) » (Al. 77) est introuvable chez Arthaud (Fr 76)

De toutes façons le paradis était éphémère : « Le Tibet n’a pas [comme la Chine…] de souci de surpeuplement. Depuis des siècles le nombre des habitants est resté stationnaire. Ceci découle non seulement de la polyandrie et du monachisme très répandu, mais aussi de la mortalité infantile. Selon mon évaluation l’âge moyen des Tibétains est de trente ans. A mon époque dans tout le Tibet il n’y avait chez les fonctionnaires qu’un seul septuagénaire et deux sexagénaires» (Al, 252). Suppression de tout le paragraphe (Fr 174) des données démographiques peu paradisiaques.

Allons directement aux dernières pages du récit : « Pour [la] formidable organisation [de «la puissance occupante »] cela a été une broutille de construire de nombreux kilomètres de route en mesure de relier avec la Chine ce pays inaccessible » (It. 318) Les effets de l’« occupation » chinoise, déjà largement dénoncés par Harrer, sont amplifiés de quelques mots à l’intérieur des phrases : « pour affermir son emprise, [la « puissance occupante »] construit des centaines de kilomètres de pistes reliées au réseau routier chinois » (Fr 286).

Ou bien ce sont quelques phrases qui sont ajoutées pour « résumer » la situation. A propos du Traité en 17 points négocié par la République Populaire de Chine avec le Dalaï Lama : « En résumé, tout en sauvegardant les apparences, le vainqueur impose sa loi ; telle est la conclusion de ce traité de dupes ».

Ou : « un pays libre gémit sous le joug de l’occupation étrangère » et quand le Panchen Lama fait son entrée à Lhassa c’est « sous le joug des baïonnettes communistes » (Fr 286) au cas où on l’aurait oublié.

Ce type d’ajouts parsème le texte. Mais les inventions sont parfois plus massives, et plus ou moins anecdotiques ; où les deux alpinistes devisent, par exemple, sur l’aménagement du territoire tibétain, avec ses promesses et ses risques. Que se produirait-il « si chacun était libre de franchir l’Himalaya à sa guise ? Un tel introduirait dans le pays un véhicule à roues qui, tôt ou tard, remplacerait le portage à dos d’homme […] et de yak ; marchant sur les traces du premier, un autre étranger, armé d’une seringue et de pénicilline, entreprendrait de chasser les maladies vénériennes des tentes des nomades et des palais des nobles. […] Torrents et rivières actionneraient bientôt des turbines ; sur les cols, où à l’heure actuelle claquent au vent banderoles et oriflammes, se dresseraient des pompes à essence et des hôtels de tourisme. Enfin, chassant les dieux de leurs trônes terrestres, remonte-pentes et funiculaires se lanceraient à l’assaut des montagnes.

C’est précisément contre cette invasion que le Tibet et son gouvernement entendent se prémunir ! » (Fr 116)… Ou bien, « de nombreux propriétaires aimeraient bénéficier de notre expérience [en agronomie] […] Dans certaines contrées méridionales, grâces à une exploitation rationnelle, le rendement de la terre pourrait être décuplé […] Il serait facile de produire assez de thé dans le pays pour la consommation nationale. Pourtant en y réfléchissant bien, je crains qu’il ne soit difficile d’amener les Tibétains, routiniers et conservateurs, à modifier leurs habitudes » etc. (Fr 140).

Ces ajouts conséquents sont bien intégrés dans le fil du récit ; quand on a deux versions différentes en main, on évalue, ne serait-ce qu’au nombre de pages, une autre fonction de ces inventions : compenser l’important volume de texte supprimé par ailleurs.

Autre façon, sympathique, de rattraper des pages : introduire du dialogue.

Par exemple, au lieu de « Ils ne pouvaient pas croire que nous avions traversé le Changtang pour arriver jusqu’ici» (It 125), on écrit (Fr 114) :

« Notre hôte ne se lasse pas de nous poser des questions :

"D’où venez-vous ?"

- Du Changtang.

- Qui êtes-vous ?

- Deux prisonniers de guerre évadés des Indes. Deux Allemands.

- Et vous avez fait tout ce chemin à pied ? », eh oui, et on a gagné au moins 4 lignes en bavardant. Non négligeables avec tout ce qu’on jette en chemin.

Comme ces deux chapitres (lacune d’une douzaine de pages après Fr 286) que Harrer avait écrit «quatorze ans plus tard» c’est-à-dire à la fin des années 60 ; l’auteur y relatait, depuis sa Carinthie natale, « la lutte des Tibétains pour la liberté », les effets du « gouvernement de la terreur » de la « voie au socialisme » chinois, et la résistance tibétaine (Al, 429, It, 318 et suivantes). A la décharge du correcteur français, on doit reconnaître que la résistance et les combats décrits par Harrer coïncidaient très peu avec l’image d’une dissidence tibétaine pacifique.

Qu’est-ce qu’on a enlevé ? Dans la province orientale de Kham, le « sauvage West […] infesté de brigands et [où], depuis toujours, la population avait l’habitude d’avoir des fusils et pistolets pour se défendre », un conflit éclate quand les autorités chinoises ordonnent aux Khampa de remettre armes et munitions à la police ; et c'est « précisément ce conflit avec les Khampa qui en 1955 lance le mouvement de dissidence entre les Tibétains et leurs oppresseurs». Viennent ensuite « les "réformes sur le territoire" » : l’administration chinoise avait eu la « prétention », explique le narrateur autrichien, de recenser les biens (terres et animaux) des propriétaires terriens et des monastères, pour les fiscaliser. Les communistes chinois avaient tenté de « déchaîner les serfs contre leurs patrons : ils en trouvèrent quelques uns d’insatisfaits -comme il y en a partout [sic]- et les payèrent pour qu’ils alimentent les tensions ». Une véritable armée est alors formée par un « héros de la liberté », issu d’une famille de propriétaires terriens khampa, qui, en mai 58, passe à l’attaque : « il savait que dans un monastère […] se trouvait un arsenal secret du gouvernement de Lhassa et qu’il aurait suffi d’anéantir la garnison [chinoise] pour se faire ouvrir l’arsenal par les moines »; « armés de fusils, pistolets et couteaux, les troupes d’Andrutshang prirent par surprise les gardes puis la garnison toute entière.

A l’aube on comptait des milliers de Chinois tués, et les autres en fuite ». Butin : « 500 fusils de l’arsenal du monastère et une grosse quantité de munitions ». Puis « ils surprirent dans une autre ville les troupes communistes arrivées en renfort, et tuèrent deux cents Chinois dans un véritable massacre […] et à nouveau un gros butin d’armes et munitions ». Plus tard et de nuit encore, les insurgés du « peuple le plus pacifique de la terre » attaquent une autre garnison, « l’affrontement dura des heures, jusqu’à ce que 3000 Chinois fussent tombés sur le champ de bataille ».

Pour finir : fuite du Dalaï Lama « avec les cinq cents derniers hommes du régiment tibétain » formant une arrière-garde pour le chef religieux : « au moins quatre cents étaient membres du Khelenpa, c’est-à-dire des commandos suicides ».

Mais tout ça ne coïncide pas du tout avec l’icône de la non-violence désormais brandie par les sponsors du Dalaï Lama qui va gagner un Prix Nobel de la paix en 1989.

Donc, ça saute.

Arthaud met ensuite à jour son édition avec le court Epilogue écrit en 1996 par Harrer ; remanié.

Le « moyen-âge [du] mystérieux Tibet » fascinant l’officier SS est supprimé ; le Tibet « dissident » doit plutôt refléter des Lumières occidentales face à une Chine obscurantiste. On agrémente de quelques chiffres (des victimes de l’invasion, du pourcentage - 2% !- de maisons traditionnelles restantes). On élimine la lévitation des moines…

Et dans l’énumération des malheurs -«des décennies de destruction, de répression, épurations, génocides et endoctrinement politique » (It 336) qui « ne parviennent pas à étouffer le désir de liberté des Tibétains » (It 336, Fr 291) on trouve une « stérilisation » (Fr 291) dont il est peu probable que ce soit par distraction que l’ancien SS ne l’aurait pas mentionnée.

In extremis, dernier ajout en antépénultième paragraphe : « A New Delhi, le 10 mars 1996 -jour du dix-septième anniversaire du soulèvement sanglant de Lhassa-, le dalaï-lama a dénoncé la poursuite de la répression au Tibet. La Commission des droits de l’homme a renchéri en révélant les tortures et les cruautés couramment infligées aux enfants par les autorités chinoises ».

Le naturel revenant généralement au galop, l’épilogue original de l’alpiniste autrichien se terminait en apothéose wagnérienne : « Et donc, dans l’avenir encore, les Tibétains les plus dévots, franchissant les cols élevés, pourront dire : "Les dieux vaincront !" ». Les dieux disparaissent dans le crépuscule de la version française au profit d’une phrase (ramenée d’un paragraphe antérieur) donnant le dernier mot à une catégorie plus efficiente -et laïque- dans la nouvelle propagande impérialiste : « Cependant, malgré les voix qui s’unissent dans le monde entier pour soutenir le combat pour la liberté du Tibet, la plupart des pays accordent plus d’importance aux préoccupations matérielles qu’aux droits de l’homme » (Fr 291).

Rideau ?

Pas tout à fait. En vérifiant sur Internet ma courte bibliographie pour ce compte-rendu, je découvre que la version française sur laquelle j’avais travaillé -réédition 2008, copyright 1983- n’était pas la première ; le récit de Harrer avait déjà été publié par Arthaud en 1953 mais, bizarrement, cette édition n’était pas mentionnée dans celle que j’avais. Les deux versions n’étaient-elles pas identiques ? De quand dataient les modifications ?

Recherche d’un exemplaire de 1953 ; et constat qu’il s’agit bien de la même version, à quelques nuances éditoriales près…

D’abord dans la brève présentation qu’Arthaud avait faite de l’auteur : surtout l’aspect montagnard. En 53, Heinrich Harrer est celui qui « triomphe » en juillet 1938 de la « fameuse paroi nord de l’Eiger » ; « né à Graz (Autriche) » il va « prendre part à l’Expédition allemande au Nanga Parbat » grâce à ses « dons exceptionnels » de montagnard ; il « s’apprête à regagner l’Europe quand la guerre le surprend aux Indes. Qui eut cru que l’interné des camps anglais de Bombay et de Dehra-Dun s’évaderait pour vivre au coeur du Tibet la plus extraordinaire des aventures ? ». Point d’interrogation et pas d’autre question, dirait Prévert.

En 83 l’auteur va être un peu plus longuement présenté comme l’« alpiniste autrichien » [qui] « participe aux JO de 1936 », « réalise la première ascension de l’Eiger en Suisse, et est salué par le nouveau régime comme un héros. Il accompagne le succès du parti nazi en Autriche et devient membre de la SS ». Interné en Inde par les autorités britanniques etc.. Mais surtout la présentation est complétée de l’Avertissement de l’éditeur (supra) : on peut vous dire maintenant que c’était un membre de la SS parce qu’il a beaucoup changé depuis.

Autre modification en 83, les 40 photos -faites par l’auteur- ont été supprimées : on a bien fait. Elles ne montraient pas un paradis mais une effroyable misère de gens en haillons, toujours tenus à la plus grande distance des nobles et des moines, où on ne constatait pas du tout que « le Tibétain rit à tout propos comme un enfant »(Fr 146). Les enfants, d’ailleurs, ont plutôt l’air terrorisé. Ces illustrations, banales sans doute dans une France coloniale des années 50, devenaient totalement contre-productives pour la propagande pro lamaïste occidentale des années 80.

Dans le texte proprement dit, je n’ai repéré autour des extraits travaillés que trois différences. Dans l’édition de 53, une phrase précédait la lacune sur les épisodes des châtiments infligés au voleur de Kyrong et au couple de religieux hors la loi (de l’abstinence sexuelle) : « Une autre constatation s’est imposée à nous durant notre séjour : » (Fr 53, p. 71). Or le deux-points n’ouvrait pas sur un développement logiquement attendu. Vérification faite, cette phrase n’est présente que dans la version française (de 1953) ; c’était donc un ajout propre à l’édition d’Arthaud. Ajout qui interroge : quelle constatation s’était imposée, à la place ou en résumé de ce qui avait été supprimé ? En tous cas, oubli du censeur en 53, la phrase incongrue, pouvant attirer l’attention sur une lacune, disparaît après 1983.

Par contre, en 53 était présent un autre passage relevé par Losurdo: « Le ministre-moine résidant le long du Lingkhor - la route des Pèlerins, longue de huit kilomètres, qui tourne autour de Lhassa- nous reçut avec la plus grande simplicité. […] Il semblait avoir un esprit très éclairé et prudent, et à l’inverse de ses collègues il s’abstint de toute déclaration. Il s’appelait Rampo et était un des rares fonctionnaires-moines d’origine noble. Le développement de la situation générale devait lui causer de nombreuses préoccupations secrètes parce qu’il s’intéressa beaucoup à nos opinions sur la politique soviétique. Dans les antiques écritures, nous dit-il, on lisait une prophétie : une grande puissance du Nord portera la guerre au Tibet, détruira la religion et imposera son hégémonie au monde » (Fr 53, 125) ; tout le paragraphe a disparu en 83.

Et dans tout le récit le dalaï-lama a gagné un trait d’union et, preuve de sa démocratisation, perdu ses majuscules des années 50.

Le bouquiniste perspicace chez qui j’avais fini par trouver cette première édition, avait remarqué que la première page ne mentionne pas à partir de quelle langue a été faite la « traduction d’Henri Daussy ». Or j’avais appris par D. Losurdo que le traducteur anglais de La non-violence avait lui aussi été confronté à des lacunes en consultant la version anglaise, Seven years in Tibet. Ce qui faisait surgir une nouvelle question, et la recherche d’un exemplaire de l’édition anglaise : de quel texte avait été traduite la version française, l’original allemand ou l’anglais ? Autrement dit : qui était intervenu sur le texte de Harrer : les Anglais ou les Français ?

Les deux. Mais pas dans les mêmes passages ni surtout dans les mêmes proportions ; sauf dans un cas (infra), les modifications que j’avais recensées ne pouvaient pas être imputées à la version anglaise. Qui cependant apportait, elle aussi quelques surprises, au-delà des extraits qui me servaient de jalons…

Le texte original (et la version italienne) indique qu’en janvier 1946, les deux alpinistes trouvent des journaux, chez un de leurs hôtes, où ils voient des « photos [montrant] des prisonniers de guerre allemands employés à des travaux forcés en Angleterre et en France » (It 126). Plus loin, Harrer écrit : «en notre for intérieur nous nous étions résignés à devoir partir au plus tôt pour l’Inde, où nos compagnons [prisonniers allemands] étaient encore derrière les barbelés, bien qu’on fût désormais en avril 1946 » (It 172). Ces propos de l’ex-prisonnier autrichien, peu fair-play en 1952 à l’égard des ex ennemis avec lesquels on est maintenant réconcilié, sont absents de la version anglaise (An 118 et 155). Et si l’on va voir dans la version française, on constate que la deuxième phrase n’y est pas non plus ; ni une autre sur la légation britannique (Richardson) convaincue de l’« innocuité » des deux évadés allemands (It 173, lacune Fr 163). Par contre, l’admiration enthousiaste d’un général tibétain pour Rommel a été conservée chez les Anglais et les Italiens (An 120, It 128), sans rancune. Pas chez les Français. La sélection du censeur a ses nuances, plus ou moins diplomatiques ; ou bien, là aussi, tout simplement ses ratés.

L’édition anglaise de 56 est augmentée à la fin d’une très courte note de Harrer évoquant « Bob Ford » qu’il vient de revoir lors d’un voyage à Londres : qui était Robert Ford ? « Envoyé au Tibet par Reginald Fox comme opérateur radio sans fil à Chamdo pour le Gouvernement Tibétain », « arrêté [dans sa fuite avec les autorités tibétaines] par les Chinois envahisseurs, accusé d’espionnage et autres "crimes" [sic], Bob est emprisonné pendant 5 ans, et soumis au terrible traitement connu comme "lavage de cerveau" » (An 267). Ces quelques lignes ramènent l’attention sur un personnage dont il avait été assez peu question dans le récit, et, à nouveau, sur des interventions opérées dans le texte français. Revenons donc à « Bob ».

Dans un premier passage, l’opérateur radio est présenté de façon uniforme dans toutes les versions que j’ai consultées : il opérait dans une des stations émettrices installées par Fox « destinées à donner l’alarme en cas d’invasion » chinoise. Mais l’auteur s’en souvient surtout « comme d’un danseur particulièrement brillant » qui « le premier initia la jeunesse de la capitale [Lhassa] à la pratique de la samba »(Fr 194, An 189, It 215) : normal quand on fait de la radio. « Quelques jours après son arrivée à Lhassa, Ford partit rejoindre son poste solitaire à des centaines de kilomètres de la ville sainte d’où il établit le contact avec Fox […] Les amateurs sans-filistes du monde entier cherchèrent à entrer en communication avec les deux opérateurs » ; et « malheureusement pour Ford, les notes d’écoute qu’il prit à cette époque lui furent fatales : lors de l’arrivée des troupes chinoises, accusé d’espionnage, on le traîna [sic] devant un tribunal. Condamné à la prison à vie sous prétexte d’avoir empoisonné un lama Fox croupit dans une geôle communiste » (Fr 194).

Deux particularités sont à souligner dans le texte français : l’indication de la durée de la peine et l’erreur, présente dès 53 et non corrigée ensuite, sur l’identité du prisonnier : celui qui croupit etc. est bien Ford, et pas son patron, Fox, travaillant -officiellement- pour le gouvernement tibétain. Tout le monde peut se tromper ; et on n’est pas (encore) dans un roman d’espionnage, mais dans un livre d’aventures. A cet endroit-là (An 189) la version anglaise (de 56) ne donne pas de détail sur la condamnation de Ford, et renvoie à la « note de l’auteur p. 267 ».

Mais, dans son récit en 1952, Harrer reparle brièvement de l’opérateur radio quelques dizaines de pages plus loin, dans les Préparatifs de départ des autorités tibétaines en octobre 1950 (Fr 274, An 253, It 301). Et là on en apprend un peu plus sur les circonstances et les motifs de l’arrestation de Ford : « Le gouverneur du Tibet oriental demande par TSF l’autorisation de déposer les armes […] l’assemblée nationale [tibétaine] refuse. Après avoir fait sauter les dépôts de munitions, le gouverneur s’enfuit en compagnie de l’opérateur radio, Robert Ford ; le surlendemain, des unités chinoises leur coupent la route et les font prisonniers ». Ici, c’est bien « l’infortuné Ford [qui] croupit encore dans les geôles communistes » (Fr 274) : le correcteur (du censeur français) avait eu un moment de distraction à la page 194.

C’est bien parce que la condamnation était de 5 ans de prison, et non « à vie », que le brillant danseur - et amateur de feux d’artifice pour saluer l’arrivée des troupes chinoises- avait pu retrouver Harrer à Londres en 56. Signalons quand même à propos de la condamnation de « Bob » « sous prétexte d’avoir empoisonné un lama » que le lama empoisonné était rien moins que l’abbé d’un des plus grands monastères tibétains, « envoyé spécial du gouvernement chinois chargé de transmettre au gouvernement tibétain à Lhassa des propositions en vue de négociations de paix » …

Après sa libération, Robert Ford était aller danser sous d’autres latitudes (notamment au Vietnam) pour le compte des Affaires étrangères britanniques. A son retour en Angleterre, grâce à son cerveau tout propre, lui aussi écrit un livre -sur le Tibet rouge, immédiatement traduit en français- fait des conférences, reçoit des décorations, soutient le gouvernement tibétain en exil, et fonde (1959) la Tibet Society, etc.. Si bien que « le 13 avril 2013, le dalaï-lama lui remet le prix Lumière de la vérité». Le réseau -sans fil- de Sa Sainteté (avec Sa Majesté).

Cette note de quelques lignes évoque seulement Robert Ford et celui qui « l’avait envoyé au Tibet, Reginald Fox » . On est donc moins étonné que l’Introduction anglaise du récit ait été écrite par un baroudeur non alpiniste… mais officier de services très particuliers de Sa Majesté : Peter Fleming, mais oui, «le frère du romancier Ian Fleming qui s'inspira de sa vie pour créer son personnage de James Bond» .

Le préfacier a été « agent du MI6 dès 1935 », « puis officier des Unités auxiliaires, les ancêtres des unités de commandos […] chargé en 1940 de créer le premier centre d'entraînement d'unités de guérilla […]. Il termine la guerre […] à la tête du service d’Intoxication du quartier général du commandement de l'Asie du Sud-Est (SEAC) de l'amiral Louis Mountbatten […]. Il reçoit le 14 mai 1948 la rosette de l’Ordre du Nuage et de l’Étendard de la Chine nationaliste».

Avec cette Introduction du tonton décoré de 007 et la Note de fin de Herr Harrer (comme l’appelle Fleming), l’édition anglaise de Sieben Jahre in Tibet a donc le mérite d’attirer l’attention du lecteur sur d’autres caractéristiques du fan-club de l’actuel Dalaï Lama. Ce qu’on entrevoit ici, sous prétexte d’aventures, ce sont des intérêts politiques communs entre un ancien SS autrichien et des instructeurs de commandos et agents du renseignement britanniques, en poste avant, pendant et après la Deuxième guerre mondiale. Actifs aussi comme écrivains et conférenciers pendant la guerre froide, et finissant leur carrière dans l’exploitation des filons non-violence et droits-de-l’homme. Dénominateur commun dans le temps et dans l’espace : la haine du communisme.

Du point de vue éditorial, quel était le contexte de la publication ? Depuis quelques années « l’Amazonie, le Tibet et l’Afrique envahissent les boutiques sous forme de livres de voyage, comptes rendus d’expédition et albums de photographies où le souci de l’effet domine trop pour que le lecteur puisse apprécier la valeur du témoignage qu’il apporte. Loin que son esprit critique s’éveille […] » écrivait C. Lévi-Strauss en 1955. Avec Sieben Jahre in Tibet, on est loin, pas que géographiquement, des Tristes Tropiques. Personne ici n’a prévenu dès les premiers mots : « Je hais les voyages et les explorateurs ». Au contraire. Et on aura du mal à trouver une « sorte de honte et de dégoût » qui « empêche » d’écrire, de préfacer et de diffuser ce récit prétendument d’aventures ; puis, dans la foulée, d’un pays à un autre, de faire des traductions contribuant à limiter encore le risque d’éveiller l’esprit critique du lecteur.

Rappel pour conclure.

Les modifications rapportées dans ces lignes concernent surtout les extraits de Sept années d’aventure au Tibet cités par Losurdo dans son ouvrage La non-violence. Une histoire démystifiée; le panorama plus large des interventions censoriales que j’ai entrevues est époustouflant. Et n’est exposé ici qu’un petit échantillon - donc partiellement significatif- de ces découvertes : parfois, à première vue, inattendues dans la logique apparente de la réécriture. Comme l’élimination de passages où Harrer laisse échapper son effarement devant certains aspects, impitoyables, de la société lamaïste ; conserver ces remarques aurait pourtant rendu l’ancien nazi plus conforme à la régénération annoncée dans l’Avertissement et à la défense des peuples opprimés. Mais le Tibet lamaïste plus difficile à vendre comme paradis.

En passant par l’édition apparemment anodine du livre de montagne, de voyage ou d’aventures, la publication ciblait un lectorat large, et les propagandistes n’ont eu aucune retenue dans leur besogne. Mais du coup, quand on se penche sur les catégories et les mécanismes utilisés dans la manipulation, les objectifs qui la dirigent se révèlent plus facilement. Puisque, tels des lapsus, ce sont justement les infidélités qui attirent l’attention sur une continuité et une cohérence non pas littérales mais politiques de la démarche, d’une version à une autre et d’une guerre à une autre.

De la défaite du Troisième Reich à la guerre froide, puis à l’instrumentalisation des droits de l’homme et de la non-violence dans l’assaut occidental contre la Chine communiste. Sa Sainteté en tête du cortège, escorté maintenant, à la place des commandos suicides, par la tromperie éditoriale.

Bibliographie:

Harrer, Heinrich

Sieben Jahre in Tibet (1952), Ullstein, Berlin (22ème réédition, 2013).

7 ans d’aventures au Tibet, traduction de Daniel Daussy, 1953, Editions Arthaud, Paris. Puis 1983, avec une Préface de l’éditeur ; 3ème réédition, 2008, en référence pour cet article.

Seven years in Tibet (1953), traduit de l’allemand par Richard Graves, Editions Rupert Hart-Davis, Londres. Avec une Introduction de Peter Fleming en 1956 pour Pan Books, Londres, pour la version de référence dans cet article.

7 anni nel Tibet (1997), traduction de Guido Gentili pour Mondadori, Milan. Puis collection Oscar Mondadori, 14ème réédition, 2007, pour la version de référence dans cet article.

Lévi-Strauss, Claude (1955),

Tristes Tropiques, Editions Plon (1993), Paris.

Losurdo, Domenico

La non-violenza. Una storia fuori dal mito, (2010) Editions Laterza, Rome-Bari.

La non-violence. Une histoire démystifiée (2014), traduction de l’italien par Marie-Ange Patrizio, Editions Delga, Paris.