Xiyouji : Mon voyage vers l'Ouest

par Pepe Escobar, le 8 octobre 2025

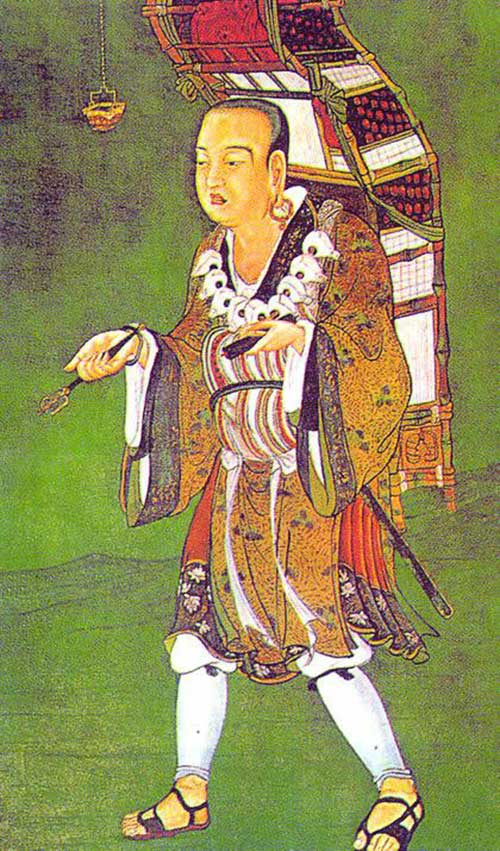

Xuanzang, moine bouddhiste itinérant qui vécut au VIIᵉ siècle, fut réincarné dans la fiction sous les traits d’un héros dans un roman du XVIᵉ siècle, teinté de magie, devenu immensément populaire en Chine : Xiyouji, ou Le Voyage en Occident. C’est précisément ce que j’ai entrepris — une version condensée du Voyage en Occident à l’ère numérique — au cours de ce mois de septembre.

Sur la route du Xinjiang

Xuanzang, moine bouddhiste itinérant, demeure sans conteste l’une des figures les plus extraordinaires de l’Histoire. Et en Chine, il est considéré comme tel.

Au début de la dynastie Tang, au VIIᵉ siècle, Xuanzang quitta la capitale impériale de Chang’an — l’actuelle Xi’an — bravant un interdit de voyage vers les « Régions de l’Ouest ». Son but : gagner l’Inde pour y recueillir des manuscrits bouddhiques qu’il projetait de traduire en chinois.

Il franchit le col du Jade Gate Pass, poursuivit toujours plus à l’ouest, faillit mourir de soif dans le désert, traversa à cheval les sommets enneigés du Tian Shan jusqu’à la Transoxiane, et atteignit enfin l’Inde. Il y étudia plusieurs années avant de regagner Chang’an, quinze ans après son départ, accompagné de vingt-deux chevaux chargés de manuscrits bouddhiques en sanskrit, de reliques sacrées et d’inestimables images du Bouddha.

Voilà un homme à mon goût. Depuis la fin des années 1990, j’ai suivi, par intermittence, les traces de Xuanzang sur plusieurs tronçons des anciennes Routes de la Soie.

Aux origines de la Route de la Soie

La sériciculture — l’art d’élever le ver à soie — fut développée il y a plus de 5 000 ans, dans le bassin du fleuve Jaune, berceau historique de la civilisation chinoise. De là, elle se diffusa vers la Corée et le Japon, mais surtout vers l’Ouest, portée par les légendaires routes de la Soie.

Les débuts de cette épopée soyeuse se perdent dans la brume de l’Histoire.

On admet généralement en Chine que, sous le règne de l’empereur Wu Di, au IIᵉ siècle avant notre ère, l’émissaire Zhang Qian fut envoyé à deux reprises dans les « immenses régions » situées à l’ouest de l’empire, pour y mener des missions commerciales.

Peu après, le commerce transfrontalier entra dans une nouvelle ère, la soie figurant parmi les principales marchandises exportées. Zhang Qian fut ainsi officiellement reconnu comme le pionnier de la Route de la Soie — et anobli duc en récompense de ses exploits.

Aujourd’hui, au fabuleux musée d’Histoire du Shaanxi à Xi’an, ses aventures, ainsi que le développement ultérieur des corridors de connectivité de la Route de la Soie, sont retracés en détail, au milieu d’une fascinante collection d’artefacts venus de ces routes mythiques.

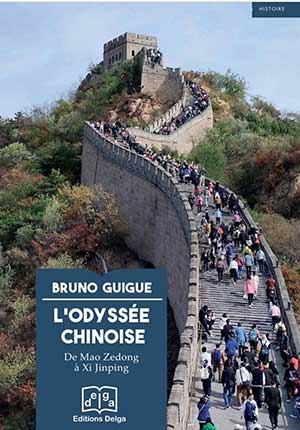

La Route de la Soie, en réalité un vaste réseau de chemins entrecroisés, partait de Chang’an, l’ancienne capitale impériale — l’actuelle Xi’an. Elle s’étirait ensuite vers l’ouest, à travers les spectaculaires gorges de la rivière Wei, jusqu’à la ville garnison de Lanzhou, à l’extrémité orientale du couloir du Hexi.

Au nord s’étend le désert de Gobi ; au sud, les sommets enneigés du Qilian Shan. La route poursuivait son tracé, d’oasis en oasis, jusqu’à Yumenguan — la porte du Jade — qui marquait la frontière occidentale de la Chine.

Le pèlerin des Routes de la Soie

Pour un pèlerin de la Route de la Soie tel que moi, correspondant étranger en quête d’histoire vivante, ce voyage tient du périple d’une vie — surtout lorsqu’il se prolonge plus à l’ouest, vers le Xinjiang.

J’ai déjà longé la Route de la Soie originelle, et c’est ici mon cinquième passage au Xinjiang. Les précédents remontent à la fin des années 1990 et aux années 2000. Cette fois, combiné, cela représente mon premier voyage en dix ans — et le premier depuis la pandémie de Covid.

Cap à l’Ouest, au-delà de la Porte de Jade

Le moment ne pouvait être mieux choisi : juste après le sommet historique de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), tenu à Tianjin entre la fin août et le début septembre, et avant le défilé du 3 octobre à Pékin célébrant le 80ᵉ anniversaire de la victoire chinoise sur l’agression japonaise et le nazifascisme en Asie.

C’était le moment idéal pour observer en détail comment une Chine sûre d’elle-même a façonné le développement de son grand Ouest, porté par la campagne « Go West » lancée en 1999. L’année marquait aussi le 70ᵉ anniversaire de la fondation de la Région autonome ouïghoure du Xinjiang.

Partout, le Xinjiang vibrait sous une mer de drapeaux rouges frappés du chiffre « 70 ».

La première étape de mon périple s’est déroulée en solo, en suivant le tracé traditionnel de l’ancienne Route de la Soie : de Xi’an jusqu’à Lanzhou, cité stratégique sur le fleuve Jaune, qui domine toutes les voies reliant la Chine centrale au Nord-Ouest, puis jusqu’à la légendaire Dunhuang et la Porte de Jade.

J’ai conclu un marché avec un chauffeur de taxi local pour passer la journée à explorer le site de la Porte, y compris les vestiges de la Grande Muraille des Han. Il adorait l’idée d’un étranger solitaire s’enfonçant dans le désert à bord de son taxi.

Ensuite, j’ai pris le train à grande vitesse reliant Lanzhou à Urumqi — une ligne inaugurée il y a déjà onze ans —, pour rejoindre la capitale high-tech du Xinjiang. Là, j’ai retrouvé une équipe de production sino-ouïghoure afin de commencer le tournage d’un documentaire sur la route du Xinjiang.

Xinjiang, les “Nouveaux Territoires”

Le Xinjiang, littéralement « Nouveaux Territoires », vaste comme l’Europe occidentale, correspond à l’ancien Turkestan chinois. C’est un territoire emblématique de la Route de la Soie, qui s’étend le long des rives nord et sud du bassin du Tarim — l’un des ensembles géographiques les plus extraordinaires de la planète. En son centre, les sables mouvants du redoutable désert du Taklamakan, encerclé par trois massifs montagneux : le Kunlun Shan, le Tian Shan et les Pamirs.

La Route de la Soie septentrionale

Nous avons commencé par suivre la Route de la Soie septentrionale, de l’oasis clé de Turfan jusqu’à Urumqi, le pôle high-tech du Xinjiang, puis jusqu’à Kucha.

De là, nous avons traversé le désert du Taklamakan pour rejoindre la Route de la Soie méridionale, en passant par les oasis essentielles de Yutian et de Khotan, jusqu’à l’antique et vénérable oasis de Kashgar. Blottie au pied du Tian Shan et du Pamir, Kashgar marque aussi le départ de la mythique autoroute du Karakoram — sans doute le pivot de l’ancienne Route de la Soie, reliant la Chine au cœur même de l’Asie centrale méridionale.

Des caravanes entières ont péri, durant des siècles, dans les sables du Taklamakan — dont le nom signifie : « tu peux y entrer, mais tu n’en ressortiras pas ». Aujourd’hui, modernité à la chinoise oblige, on le traverse sur une autoroute impeccable, en convoi de Toyota Land Cruiser rutilants.

Nous avons poursuivi notre route par le Karakoram, une voie à deux bandes très fréquentée, véritable corridor de connectivité : c’est la première section du Corridor économique Chine-Pakistan (CPEC). Elle serpente entre glaciers étincelants, sommets étourdissants et lacs d’un bleu profond, jusqu’aux terres du Pamir et à la ville tadjike de Tashkurgan, perchée à haute altitude et en plein essor.

Plus loin se trouve le col de Khunjerab et la frontière sino-pakistanaise, porte ouverte sur l’Asie du Sud. À l’ouest, la grande Route de la Soie historique se divise en trois passages clés, correspondant aux frontières chinoises avec le Tadjikistan, le Kirghizistan et surtout le Kazakhstan. Alashankou, au nord du Xinjiang, est aujourd’hui le principal hub eurasiatique de la Chine :

tous les trains chargés d’ordinateurs venus de Chongqing ou de biens manufacturés de Yiwu s’y arrêtent avant de poursuivre leur route vers l’Europe.

Le socialisme aux caractéristiques chinoises, en pratique

La Chine a toujours été une puissance du Heartland — du cœur continental — et non une puissance maritime. Depuis l’unification du pays sous Qin Shi Huang, en 221 avant notre ère, son impératif territorial fut toujours le même : aller vers l’Ouest, en direction du Heartland, c’est-à-dire de l’Asie centrale méridionale.

Cela entraîna, au fil des siècles, une série d’affrontements intermittents avec des peuples essentiellement nomades — Turcs, Tibétains, Mongols.

Et ce n’est qu’aux périodes de grande puissance — notamment sous les dynasties Han, Tang et Qin — que l’autorité impériale chinoise s’étendit réellement jusqu’à l’Asie centrale occidentale.

Aujourd’hui, dans la Chine « modérément prospère » définie par Xi Jinping, incarnant une superpuissance géoéconomique sûre d’elle-même, on peut mesurer comment le socialisme aux caractéristiques chinoises a réussi à intégrer les « régions de l’Ouest » dans ce que le discours officiel nomme le « rêve chinois ».

Urumqi est désormais un pôle technologique de pointe, réplique miniature des mégapoles de la côte Est — à 4 000 kilomètres de Pékin. Avec plus de quatre millions d’habitants, elle n’est pourtant considérée que comme une ville de « troisième rang ». Le niveau de développement, comparé au début du siècle, défie littéralement l’imagination.

Le Xinjiang en mouvement

Nous avons parcouru le Xinjiang avec une équipe ouïghoure d’élite. Nos producteurs sur le terrain, nos traducteurs, nos conducteurs extrêmement aguerris — tous étaient ouïghours.

Nous avons parlé avec tout le monde : des cueilleurs de coton aux jeunes prodiges des bazars, en passant par des femmes d’affaires entreprenantes.

(Non, nous n’avons pas trouvé de « victimes de génocide ».) Nous avons même assisté à deux mariages traditionnels — l’un plutôt intime, l’autre digne d’une superproduction façon Bollywood.

En parallèle, une véritable marée de familles de la classe moyenne chinoise, venues des quatre coins du pays, découvrait le Xinjiang pour la première fois, au volant de jeeps Tank 300 de location — à seulement 60 dollars par jour.

(Moins d’un Chinois sur dix a déjà mis les pieds au Xinjiang.)

L’essor du tourisme intérieur est spectaculaire : on le voit jusque dans les parkings bondés de chameaux, à l’entrée des dunes de Dunhuang, où des familles entières immortalisent leur caravane dans le sable avant de repartir, sourire aux lèvres et smartphones à la main.

Pendant la « Golden Week » — cette semaine de congés dorés que tout Chinois rêve de vivre au moins une fois —, la vieille ville de Kashgar était littéralement submergée. Il était presque impossible de circuler dans les ruelles principales, tant la foule y était dense, compacte, enthousiaste.

Énergies vertes

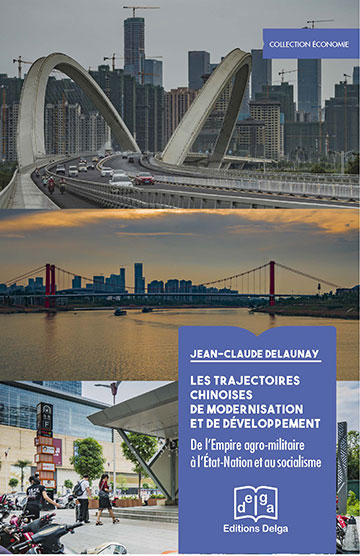

Ce n’est qu’une première approche de ce voyage d’une vie — qui nourrira un livre sur les anciennes et les nouvelles Routes de la Soie, à paraître l’an prochain, ainsi qu’un documentaire prévu avant la fin de 2025 (nous avons rapporté deux téraoctets d’images). Mais parmi la richesse de ces découvertes, certaines s’imposent d’elles-mêmes.

Le Xinjiang est une véritable Mecque énergétique. De Urumqi à Turfan, en longeant des autoroutes d’une perfection proverbiale, on traverse des forêts de panneaux solaires, des alignements de turbines éoliennes à perte de vue, et plusieurs immenses centrales photovoltaïques. La région produit tant d’électricité qu’elle en exporte généreusement vers le reste de la Chine.

Et c’est ici que convergent les principaux joyaux du Pipelineistan : les oléoducs et gazoducs venus du Turkménistan, du Kazakhstan — et bientôt le Power of Siberia russe.

L’intégration des Hui (musulmans chinois).

Le célèbre quartier musulman de Xi’an, situé non loin de l’emblématique Tour du Tambour, prolonge directement la vocation historique de l’ancienne capitale impériale comme carrefour des Routes de la Soie.

Depuis la dynastie Tang, des marchands itinérants — Arabes, Turcs, Sogdiens, Persans — ainsi que des maîtres religieux musulmans choisirent de s’y installer, séduits par la tolérance cosmopolite de la métropole. Au VIIIᵉ siècle, Xi’an était alors la plus grande et la plus raffinée des cités dumonde.

Aujourd’hui, près de 50 000 Hui — pour la plupart des commerçants prospères — vivent dans la vieille ville. Et la gastronomie du quartier musulman, à elle seule, vaut le voyage : un festival d’arômes, d’épices et de traditions, où chaque ruelle invite à la délectation.

De la vie dans les oasis aux lacs de montagne d'un bleu profond

Le musée d'histoire du Shaanxi à Xi'an et le musée provincial du Gansu à Lanzhou, situés côte à côte, offrent une collection inégalée d'artefacts absolument inestimables provenant de la route de la soie.

Tous deux sont gratuits, bondés en permanence et fascinent sans cesse les foules de la génération TikTok/Bilibili avec l'immense richesse culturelle de la Route de la Soie, notamment l'emblématique Cheval volant du Gansu : découvert en 1969 à Wuwei, il représente le « cheval céleste » de la tradition du Heartland et a été coulé par un artisan inconnu du début de la dynastie Han il y a pas moins de 2 000 ans. Il s'agit sans doute de l'artefact chinois en bronze le plus élégant et le plus sophistiqué jamais créé.

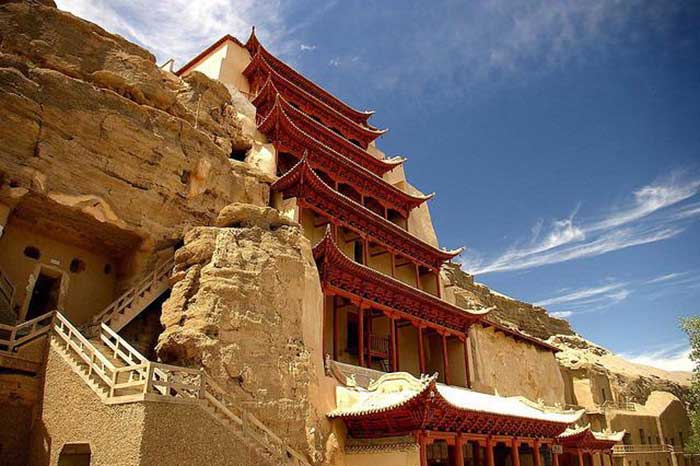

Dunhuang et les grottes de Mogao

Dunhuang est un « phare flamboyant » depuis l'époque de l'empereur Han Wu Di, qui avait compris l'importance stratégique de l'oasis : le dernier point d'eau important avant le redoutable Taklamakan, situé à cheval sur les trois principales routes de la soie menant vers l'ouest, relié au col clé de Jade Gate situé à proximité (qui fait référence au jade fin importé en Chine depuis Khotan, dans le Xinjiang).

Mais ce qui vaut à Dunhuang de figurer au panthéon culturel mondial, ce sont les grottes bouddhistes de Mogao, financées par des marchands et des pèlerins depuis le IIIe siècle, et en particulier pendant la dynastie Tang, creusées dans la roche tendre des collines de Mingsha. Il s'agit de la plus grande collection de statues, peintures et manuscrits bouddhistes de Chine, voire du monde entier. Malheureusement, une grande partie des œuvres originales ont été volées par des barbares européens, érudits ou non, et se trouvent aujourd'hui dans des musées étrangers.

Pékin prend soin du Mogao dans les moindres détails. Nous ne pouvons visiter les grottes qu'en compagnie d'un érudit/guide ; aucune photo n'est autorisée et la seule source de lumière à l'intérieur des grottes provient de la lampe torche du guide. Une expérience magique: j'ai eu le privilège de bénéficier d'une explication détaillée de l'histoire de Mogao par Helen, membre de la remarquable Académie de Dunhuang qui prépare un doctorat en archéologie.

La vie dans les oasis ouïghoures.

De Turfan et Kucha sur la route de la soie nord à Yutian, Khotan et Yengisar sur la route de la soie sud, jusqu'à la légendaire Kashgar, c'est la vraie vie au Xinjiang telle qu'elle a toujours été, loin des clichés réducteurs occidentaux, avec en prime les smartphones et les SUV électriques.

Les oasis sont toutes à majorité ouïghoure, avec près de 70 % de la population, et une importante minorité hui. Près de Turfan se trouvent les fabuleuses ruines de Gaochang, notamment les vestiges d'un monastère bouddhiste, ainsi que les grottes de Bezeklik, au pied des montagnes Flaming. « Bezeklik » signifie « lieu où il y a des peintures » en ouïghour : cela fait référence aux 77 grottes autrefois ornées de peintures murales bouddhistes datant du IVe au Xe siècle.

Même l'ombre de ce qu'elles étaient et de ce qu'elles sont aujourd'hui est fascinante.Tout au long de la route de la soie méridionale, nous pouvons littéralement toucher et ressentir l'essence même de son charme : le meilleur jade de Khotan et de Yutian (visité par Marco Polo au XIIIe siècle) ; la meilleure soie et les meilleurs tapis de soie à Khotan ; et les couteaux les plus finement décorés à Yengisar, la capitale mondiale du couteau (chaque homme ouïghour possède un couteau, pour prouver sa virilité et pour couper des melons à tout moment).

Et puis il y a le mystère de la cuisine ouïghoure, ridiculement délicieuse. Mais ce n'est pas un mystère : l'eau cristalline des montagnes du Tian Shan, un sol non contaminé, beaucoup de soleil, tout est biologique, zéro OGM. Maintenant, asseyez-vous et régalez-vous en dévorant un agneau entier.

Le Taklamakan

Traverser le Taklamakan : le Saint Graal de tous les explorateurs de la Route de la Soie. Aujourd'hui, plus besoin d'être englouti par des sables mouvants mélodieux ou des tempêtes de sable inattendues. Nous avons parcouru la Desert Highway sur près de 500 km : un asphalte impeccable, la fameuse ceinture verte qui encercle le désert aux deux extrémités, les roseaux qui composent le « cube magique chinois » au bord de la route, le protégeant du sable, ainsi qu'une clôture verte supplémentaire.

Dans l'ensemble, une merveille d'ingénierie et de protection de l'environnement. Et nous avons redoublé d'efforts le lendemain, parcourant 170 km éprouvants à travers les véritables sables mouvants pour voir quelque chose d'époustouflant : l'ancien petit village de Daliyabuyi, en plein milieu du Taklamakan, sans doute l'endroit le plus reculé du Xinjiang.

Les habitants locaux, connus en Chine sous le nom de « tribu perdue du Taklamakan », se lancent désormais dans des activités sérieuses : ils nous ont montré comment ils construisent quelques chambres d'hôtes confortables pour accueillir les amateurs chinois de tout-terrain en plein essor. Nous en avons croisé certains dans les sables. Pas encore de wifi.

Les terres du Pamir

L'une des plus belles régions du monde, dont la beauté n'a d'égale que celle de la route du Pamir et de certains endroits du Tian Shan, du Karakoram au nord du Pakistan, de l'Hindu Kush en Afghanistan et de l'Himalaya. Vous roulez sur une route proverbiale impeccable et vous avez le majestueux Muztagh Ata (7 500 m d'altitude) pratiquement devant vous.

Le lac Karakul, à 3 900 m d'altitude, est d'une tranquillité bleue et transparente sans pareille. Nous pouvons voir pas moins de 14 glaciers différents depuis les rives du lac. Des cow-boys nomades kirghizes décontractés traînent à proximité ; vous pouvez monter leurs yaks ou séjourner dans leurs yourtes. Plus loin sur la route se trouve Tashkurgan, mentionnée par Ptolémée au IIe siècle comme le point le plus occidental de la « Terre de Cérès », c'est-à-dire la Chine. Xuanzang s'y trouvait au VIIe siècle, alors qu'il était déjà chargé des sutras bouddhistes qu'il transportait de l'Inde à Xian.

Depuis le Xinjiang, le véritable défi consiste à emprunter la G216 : 816 km à très haute altitude, considérée comme la route la plus dangereuse de Chine, jusqu'au Tibet. On parle ici d'une intégration totale des régions occidentales. Eh bien, cela semble être un projet pour 2026. Les routes de la soie s'étendent à l'infini.